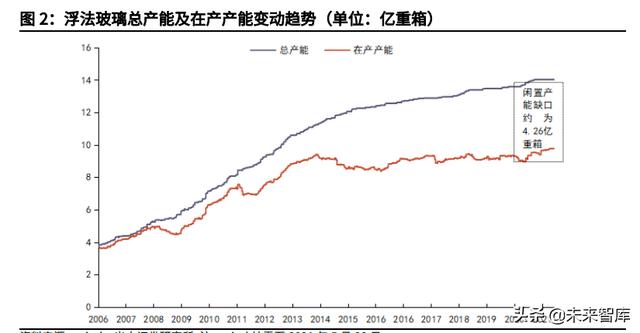

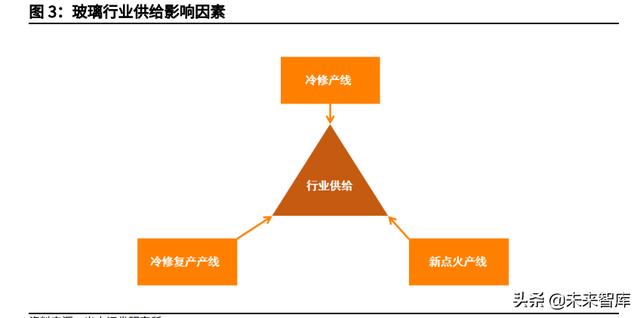

“冷修+复产”主导供给变化,调解供需平衡

新增产能受限背景下,“冷修”与“复产”对行业供需平衡起到重要调解作用。冷修是指在玻璃熔窑窑体到期后,全线停产对其进行更换或修补,待重新达到生产条件方可复产,一般而言冷修时间较长,短则3-6个月,长则半年以上。未及时冷修的产线虽仍能生产,但效率会打折扣,并存在安全质量隐患,因此向后推迟冷修时间亦有限。除了窑龄原因,玻璃市场行情是生产企业规划产线冷修和复产的重要考量因素,而冷修和复产也将直接影响当期在产产能供给,进而影响供需结构和玻璃价格走势。

具体而言:市场高景气之时,企业会依靠热修适时延后冷修节点并加快已冷修产线的复产,缓解供给紧张局面,压制玻璃价格;在市场行情向下时,企业则会积极安排到期产线冷修并延长复产时间,缩减供给,改善供过于求的状况,利好玻璃价格。

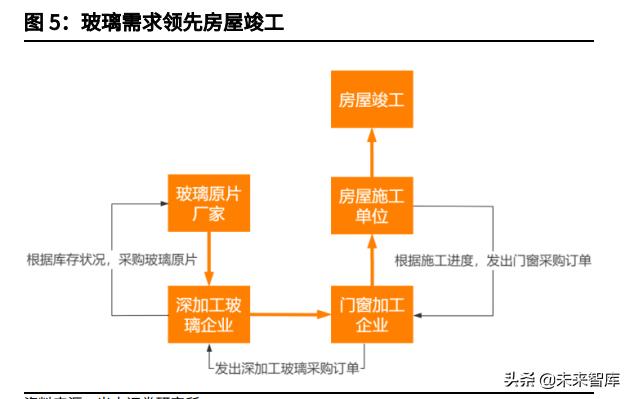

1.3、 房屋竣工面积修复拉动需求增长

下游以房地产领域为主,属于竣工端产品

玻璃行业下游需求主要集中在房地产领域,占比超过70%,应用一般是在建筑封顶以后,与电梯等产品一道进行安装,随后房屋可进入竣工交付环节。

房屋竣工面积相对玻璃需求具有滞后性,并非玻璃需求的直接观测指标,但可提供定性趋势分析。虽然建筑玻璃需求和房地产竣工有着显著的相关性,但实际玻璃需求领先于房屋竣工面积指标,无法用竣工面积做前瞻或同步指引。然而,对房屋竣工面积变化的趋势性判断,可以为玻璃需求的定性分析提供帮助,毕竟竣工前要进行玻璃安装。

理论上,房屋新开工与销售面积对玻璃需求预测具备一定指引作用。以期房为例,房地产链条正常传导路径为:拿地—新开工—销售—施工—竣工,在房屋临近竣工的之前半年时间,玻璃订单开始陆续下达,因此通过新开工和销售面积的指引可在一定程度上推测出之后的玻璃需求量。

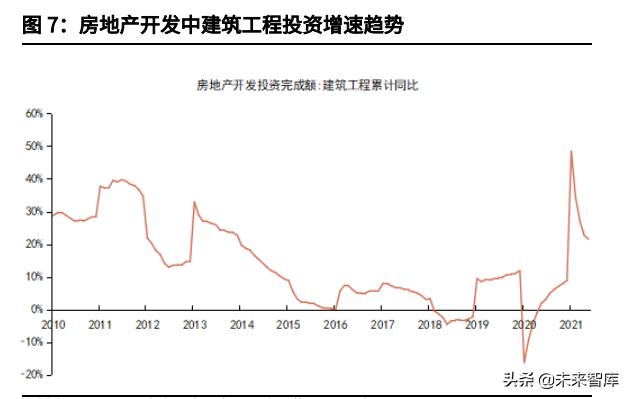

竣工需求集中释放,带动浮法玻璃行业供给阶段性失衡

前期房企的“高周转”战略延缓施工节奏、拖慢竣工进度,进而压制玻璃需求,并弱化了房屋新开工与销售对玻璃需求的预测效果。从逻辑上探讨,新开工之后必有竣工,只不过新开工与竣工之间通常会有一定周期的滞后,而这“滞后”的长短通常为地产开发的节奏、以及建筑企业施工周期的变化。总体而言,01-11年新开工-竣工周期约2年;12-16年新开工-竣工周期约3年;16之后,新开工-竣工周期或拉长至3.5 年以上。新开工-竣工周期的持续拉长,与地产商转变为高周转经营模式有关(重销售、轻竣工),另外由于精装房渗透率的逐步提高,施工周期也会相应变长。近年竣工数据曾长时间处于底部,2017年-2020年,新开工面积分别增速为7.0%、17.2%、8.5%和-1.2%;竣工面积增速分别为-4.4%、-7.8%、2.6%和-4.9%。

在期房交付周期的刚性约束下,2019年以来房地产竣工开始修复,尤其“三道红线”出台,加速这一趋势,带动玻璃需求释放。由于期房一般有刚性交付周期,因此前期积累的竣工需求在2019年开始逐步释放,房企加快施工,当年8月份之后,房企建筑工程投资增速也开始回升,全年房屋竣工面积增速自2016年以来首次转正,达到2.6%。2020年,“三道红线”政策出台,加快竣工有利于房企削减预收账款,降低负债并增厚股东权益,从而降低触线风险,导致竣工进程进一步加速。2020年虽受疫情影响,但房屋竣工面积累计增速仅下跌-4.6%,2021年1-7月,房屋竣工面积累计同增25.7%。房地产竣工数据在持续修复当中,地产产业链向竣工端传递的过程中,玻璃需求也随之不断释放。

1.4、 判断建筑浮法玻璃价格仍将高位震荡

下半年才是真正的旺季,玻璃价格整体将维持高位

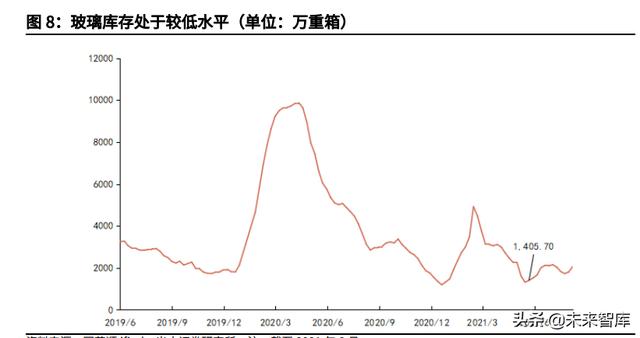

2021年H1玻璃库存持续低位、价格不断走强,整体呈现出“淡季不淡”。根据隆众资讯数据,在当前玻璃市场火热行情下,上半年仅冷修和停产6条产线,合计日熔量3850t;而新建和复产点火产线达到17条,合计日熔量11850t。根据wind数据,玻璃在产产能由年初的9.39亿重箱增加至5月底的9.76亿重箱,创近年新高。虽然行业持续高景气带动供给增长,但受益于下游需求拉动,厂家库存始终保持低位,在5月底,库存下降至1405.7万重箱,是近十年的低点,即使6月淡季累库也低于历史同期水平。整体而言,21年上半年玻璃行情完全没有走弱迹象,玻璃价格从年初一路上涨。

剔除僵尸产能,当前实际有效产能利用率或已接近90%,后续供给释放压力较弱。根据隆众资讯统计,2021年预计还将新点火产线4条、复产产线7条,合计产能7087t/d,不过考虑到投产节点以及产能充分释放周期,实际供给增长将极为有限。此外,当前窑龄超10年的生产线数量在16条左右,若其中有一半冷修,则将存在8条产线的产能缩减预期,按照单线平均产能600t/d计算,约为4800t/d。

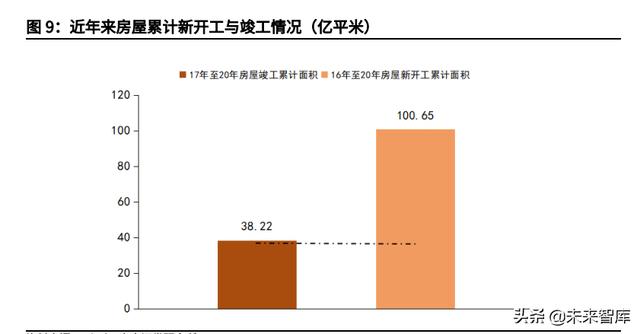

房地产竣工修复进程仍未结束,将持续带动玻璃需求。我们认为,玻璃供需偏紧态势将延续,进而支撑价格高位运行。2016年至2020年房屋新开工面积累计达到100.65亿平方米,但2017-2020年房屋竣工面积累计仅38.22亿平方米,即使考虑房屋竣工统计数据相对滞后,但在如此体量下,玻璃需求仍有较大空间尚待释放。

供给难有增量,需求主导玻璃景气延续

本轮玻璃与水泥牛市核心推动力不同——需求为主导。

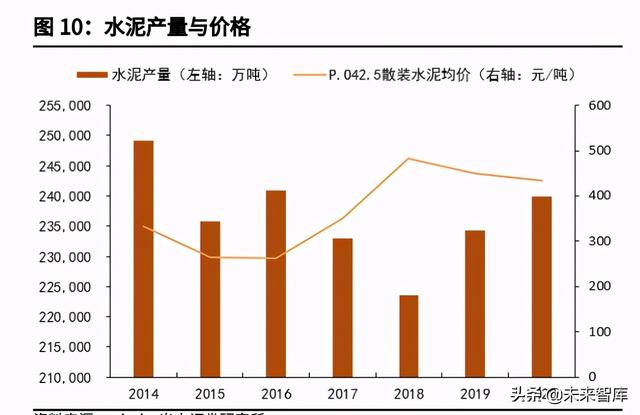

16年至今的水泥牛市主要依赖供给端的持续压缩。近年来,水泥产量一直较为稳定,表明实质需求并未根本变化,主要得益于供给端的有效控制。由于产线开关成本较低,水泥供给弹性较大,可动态匹配需求变化。通过对供给端压制造成供应偏紧的态势,带动水泥价格持续攀升,并维持高位震荡。

玻璃由于新增产能受到强约束,供给相对稳定,价格上涨主要受益于需求拉动。2016年以来,玻璃“长牛”行情嵌套“短熊”,本质为需求周期所致:2018-2019上半年,“高周转”导致需求减弱——价格下行;2019年下半年竣工需求修复——价格上涨;2020年上半年疫情需求停滞——价格下行;2020H2至今,竣工逻辑继续演绎,积压玻璃需求强势释放——价格不断创新高。

政策要求仍将严控建筑平板玻璃产能,未来供给难有增量。作为高污染、高能耗的行业之一,在“碳中和”背景下,玻璃属于被严控的“两高”产业,新建产线面临的压力会不断加大。2021年7月,工信部再次修订出台《水泥玻璃行业产能置换实施办法》,明确光伏玻璃不受产能置换限制,但平板玻璃产能置换比例维持不变(大气污染地区1.25:1、非大气污染地区为1:1),并将此前征求意见中提到的放开汽车玻璃产能相关条款取缔。此外严防“僵尸产能”复活,工信部提出三大“必须”:1、所有扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目,必须实施产能置换;2、用于置换的水泥熟料、平板玻璃生产线产能必须是合规的有效产能;3、产能指标必须在各省每年3月31日前更新并公告的本地区年度水泥熟料、平板玻璃生产线清单内。

影响玻璃需求的核心因素仍为房地产,而目前房地产销售数据较好,尚未看到明显向下拐点,因此玻璃需求具备支撑。房地产作为国家支柱产业,“稳”字当头,当前难以看到快速大幅滑坡的情形。且面对“三道红线”的压力,房地产“高周转”战略难以维系,地产链条将正常传导,竣工端玻璃需求即时释放。此外考虑到老旧小区改造推进、节能改造要求下“三玻两腔”的推行、玻璃应用场景拓展等因素,中期来看玻璃整体需求仍将以稳定为主。

我们认为,当前供需基本面仍是决定价格的根本因素,偏紧态势将继续支撑玻璃价格高位运行,不过需警惕政策指导压力和区域新冠疫情反复对玻璃价格带来的风险。

2、 找寻浮法企业新一轮增长曲线

2、 找寻浮法企业新一轮增长曲线2016年供给侧改革以来,浮法玻璃企业盈利逐步向好,主要企业积累了丰厚利润。不过,由于浮法玻璃新增产能受政府严格限制,且长期视角建筑玻璃需求终将下行,故而主要企业扩产放缓或受阻,其将更多资源投向新型玻璃产品及工艺研发,目标打造第二、第三增长曲线。

2.1、 留存利润丰厚,加大研发投入,布局成长性业务

长期视角,建筑浮法玻璃的需求终将下一台阶;但短期供需错配仍延续或逐步改善,故而相关企业可在未来1-2年乃至更长维度保持相对不错的盈利水平。根据工信部统计数据,2018-2020年,行业利润总额分别为116、98和130亿元。2021年上半年,国内规模以上平板玻璃行业营业收入同比增长46.2%,利润总额同比增长155%。